阅读:0

听报道

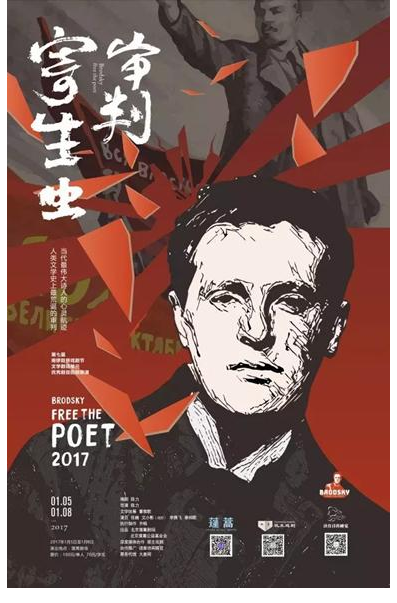

《审判寄生虫》海报

“我坐在黑暗里/难以分辨内心的黑暗/与外面的黑暗/哪个更深。 ”

在沉沉的霾夜里,看完话剧《审判寄生虫》,很多人会想起布罗茨基的上述诗句,并在恶与荒诞横行的当下,骤然而生一种强烈的代入感,也会想起窗外的雾霾,那种攻陷了大半个中国,让人逃无可逃,以室为牢的雾霾。

那个霾夜,我坐在蓬蒿剧场里,为了不那么绝望,更愿意把《审判寄生虫》看作是在歌颂美好的诗人。

像演员说的那样,此剧无关任何讨论和隐晦的东西,它歌颂和赞扬的是真实的生命和自由,仅此而已。演员们就是用热情的生命,燃烧在舞台上,纪念布罗茨基和所有美好的诗人。

而这种纪念无疑带着荒诞的意味。舞台上,是1964年的苏联。那时,在苏联思想文艺界如春水奔流的“解冻”思潮,已滴水成冰,苏联重入冰河时代。

这一年,青年诗人布罗茨基,因为忙于写诗和译诗,没有及时找到一份世俗意义上的工作,“在他金子般的二十三岁,在这个人们把整个生命和全部精力都献给了世界上最壮丽的事业,为了人类的解放而斗争”的伟大时代,被控以“社会寄生虫”,遭遇了卡夫卡式的审判。

布罗茨基受审了,他的诗歌受审了。借助布罗茨基的法庭陈述,似乎俄罗斯大地上的伟大诗歌,都在法庭上现出影子,带着布罗茨基记忆中最深刻的人生意象。

诗歌先是出现在他小时住的楼里,苏联卫国战争期间,他和母亲住过的救主变容大教堂后面的一座楼里。 这座楼里,曾住过普希金的长子,出现在陀思妥耶夫斯基的笔下,回荡过曼德里施塔姆的诗歌朗诵,也记录下象征主义诗人亚斯特的诗句:楼房外雕的花岗岩/保存了人们的传奇/但居住期间的另一些生物/却留下了自己的话语。

诗歌就这样养育了布罗茨基。他在俄罗斯诗歌的星空里,和前辈诗人一一相遇,“热爱巴丘什科夫,他是完美哀歌的大师,他会随着情绪的发展,出现各种文化,历史和心理真实,结尾往往时常具有弥撒式音调的一行。维亚则姆斯基是一位没有得到足够评价的出色诗人。而没有任何东西能够超过普希金37岁一生对俄国文学和俄语的影响,还有具有罕见力度的莱蒙托夫,对了,阿·托尔斯泰笔下被同代人视为逃避现实的东西最终成了警告和预言......”

他在诗歌里成长,也和诗歌的亲戚们亲近,“革命前出版的尼采、弗洛伊德,战前的赫胥黎、谢林、海明威、托马斯·曼、普鲁斯特……”

他在电车里朗诵诗歌,在地下刊物发表诗歌,学习波兰语与英语,翻译外国诗歌,同时对古典哲学、宗教与神学兴趣盈然,直到“诗人中的诗人”阿赫玛托娃宣告其成年。

剧中说,1961年8月7日,布罗茨基认识了阿赫玛托娃。在一个晴朗的日子,阿赫玛托娃听了他朗诵《献给约翰邓恩的大哀歌》说:“您自己都不明白您写出了什么样的东西!“这句话进入了他的神话,就像是宣布他成年的贺词。

剧中借律师的话称,阿赫玛托娃说:布罗茨基是我发现的,是我的骄傲。虽然他们的年龄相差了半个世纪,阿赫玛托娃却视他为一个势均力敌的人,在日记和书信中不止一次提到布罗茨基的一个思想,即诗歌中重要的东西是构思的伟大。

布罗斯基饮水思源,在剧中赞颂着那些前辈诗人:“普希金的诗歌《回忆》里有这么一句:’我带着厌恶阅读自己的生活。’我觉得陀思妥耶夫斯基,甚至整个俄国小说都来源于这首诗。”

“我们整个民族都是用了阿赫玛托娃这个名字,因为她可以替这个民族发出声音,把这个民族不知道的实情告诉它。而从更深远的意义上来说,阿赫玛托娃是一位人类关系的诗人,爱惜,紧张,切断,她的诗不管发表与否都能永远存在,因为语言比国家更古老,诗歌永远比历史更久长。”

诗歌让布罗茨基成为布罗茨基,诗歌是他真正的母亲。从某种意义上说,审判布罗茨基,就是在审判诗歌。剧中,辩护律师说,“布罗茨基的诗歌让人感到了威胁,因为会将读者引向精神自由的层面,因为他描写了太多的人都难以达到的精神存在层面,他消解了关于存在之真实规模的眷恋。”

面对诗歌遭受的污蔑,布罗茨基说,“我渴望光明,但我坚信个人的觉醒是通向光明的唯一途径,这意味着一个人就是他自己,是我们骄傲的财富。我坚信诗歌是一种善的力量,不仅有益于社会,更有益于个人心智和灵魂的健全。”

《布罗茨基传》东方出版社

然而,这样的诗歌却注定要被体制视为洪水猛兽。代表精神自由的诗歌,其最大的敌人只能是钳制自由的体制,一个“我们每个人的工作、身体和个性全都属于集体“的体制,如法官所言,在这个体制里,“个人的存在需要得到集体的允许,且只是为了集体而存在——离开了国家你什么也不是。”

体制似乎无影无踪,又无所不在,无微不至,关注你从生到死。剧中,它借助法官在说话,借助人民控诉员在表演,露出了其森森白骨般的獠牙。

苏联时期,一个人从开蒙时起,就被罩在体制的阴影下。剧中说,苏维埃拥有世界上最先进的教育体系,整个庞大的帝国按照同一个大纲进行教学,在最好的情形下,学生能学会读,写,算,但历史,文学甚至地理课本都由干瘪的语言写成,充斥着宣传说教。

这让人想起学者程映虹等人的论文,想起苏联塑造新人的运动。在近代史上,重塑人性的想法源于启蒙运动。大多数启蒙运动思想家,在人性上相信环境决定论。卢梭则从政治角度出发直接提出了改造人性。

在实践上,法国大革命时的雅各宾派第一次尝试用国家权力重塑人性。为塑造“好公民”,罗伯斯庇尔“挥舞着大棒灌输美德“,对由国家实行的公共教育表现出无微不至的热忱。

基督教会更是不遑多让,加尔文16世纪时在日内瓦建立新教共和国,天主教会在中南美洲建立宗教乌托邦。

然后,马克思出场了,主张在未来社会,教育不但应由国家主导,儿童应生活在集体之中,而且教育要在早期就和生产劳动结合。

至19世纪末,俄国的激进知识分子,催生了“新人”概念。1861年,车尔尼雪夫斯基在小说《怎么办?》首次提出“新人”概念。40年后,列宁指出,工人阶级不会自发产生或接受革命思想,革命的意识形态必须从外部灌输进去。此后,作家高尔基发表《母亲》,提出了文学为塑造“新人”服务。

1917年“十月革命”后,苏联在国家范围内开始了塑造“新人”的社会工程改造,将人的改造深入到人作为生物有机体的一面,把儿童、少年和青年的成长,完全置于“小十月人”、少先队和共青团等组织的控制下,把参加生产劳动和社会政治活动与儿童早期教育相结合,至1930年代,一批无个性而只有集体性的“苏维埃新人”诞生了。

至1950年代,苏联经历了后斯大林时代经济和社会的转变,“苏维埃新人”的一些本质特征被淡化,苏联青年中出现了个人意识的觉醒。

布罗茨基就是其中的叛逆者,他不愿成为苏维埃新人,上了八年零四个月的学,换了五所学校,刚刚达到法律所允许的退学年龄时,就退了学,以“自绝于社会,自绝于人民”的方式挣脱体制,去做机械操作工、太平间帮工、地质勘探工、锅炉工……走马灯似的变换着工种,再未做过一份长期固定工作。

然而,布罗茨基仍是逃无可逃。彼时苏联的诗歌乃至文艺的领域,依然笼罩在日丹诺夫式的巨大阴影下。

现实中的日丹诺夫,这个主管精神领域的大神,是斯大林时期的中央政治局委员、苏联最高统帅部常务顾问,自1934年升任中央书记处书记,至1948年8月去世,掌控意识形态达14年;在塑造斯大林意识形态模式和建立文化体制过程中,是仅次于斯大林的第二号人物。

1946年起,日丹诺夫负责苏联文化政策推动与制订,上任后第一把火就是指使迫害诗人阿赫玛托娃等。剧中,1950年,布罗茨基的父亲,因为日丹诺夫曾提出的一条规定,而被迫退伍。该规定要求犹太人不能身居军队要职,这让人想起1949年后,中国新政权为保持队伍纯洁,对地下党“降级安排,控制使用,就地消化,逐步淘汰””的十六字方针。

布罗茨基同样难以避开日丹诺夫的阴影,后者掌控着诗歌的标准,诗人的标准。法庭上,法官质问他:“是谁承认您是诗人的,是谁把您列入诗人的行列的,是作协还是文化部?您学过怎么样成为诗人吗?您十六岁辍学,根本没有接受过高等教育,而只有大学才能培养,才能教育出诗人。”

日丹诺夫之外,在对付离经叛道者上,体制也从来不乏规训与惩罚。安德烈·斯涅日涅夫斯基就是执行惩戒行为的杰出代表。

剧中,他是“社会主义劳动英雄,统治苏联精神病学界40年,以科学心理学为基础建立了一系列特别的精神病例,其中最常见的是呆滞型精神分裂症。一个苏联人,因为无法把握现实而对体制不满就极有可能患上呆滞型精神分裂症,从而表现出幻想改革,自认为把握真理和屡教不改的追逐反动思想等典型症状。”

此人神通广大。“为了防止一般公民对那些呆滞型精神病患者警惕不足,斯涅日涅夫斯基特意指出,这些病人看上去和正常人别无二致,普通人看不出他们患精神病,只有受过专业训练的人才能辨别,也就是说我说谁是精神分裂,谁就是精神分裂。”

以上种种因素,共同导致了布罗茨基的审判。“一个不酗酒,不耍流氓,依靠写诗和翻译过活,也不靠非劳动收入生活的人”,一样被控罪。“他的罪名不是工作,而是频繁变换工作,以及收入少,靠父母生活。”在体制看来,一个没有社会身份的人,一个不被纳入社会体制的人,也就不是一个对社会有贡献的人,就是一个社会寄生虫,是““无赖、跳蚤、爬虫”。

斯涅日涅夫斯基最终决定了布罗茨基的命运。“布罗茨基总共在精神病医院度过了十八个月,他的病例被介绍给了斯涅日涅夫斯基,后者从未见过布罗茨基,但其鉴定后判断,这是一个毫无价值可以赶走的疯子,最终导致布罗茨基于1972年6月被剥夺了苏联国籍,驱逐出境。”

关于这次审判,剧中称,后来历史学家科兹洛夫说,布罗茨基案件是地方当局的一次实验,他们不喜欢某个人的观点,信念和看法,但是根据官方法律又无法对这些信念进行审、批,因为这个人并没有把这个观点公开传播,所以用不劳而获起诉布罗茨基是一个实验。

《审判寄生虫》剧照

这样的审判注定是荒诞的,看得让人郁闷。所幸,那冰封的体制之下,依旧有暖流在流淌。《审判寄生虫》让人们看到,人性的微光,依然如萤火般闪烁在黑暗年代。

剧中,布罗茨基是个人道主义者。他的人性意识,觉醒于苏联塑造新人的教育体制下:“在那种虚伪的清教徒的气氛下,就连一副题为《入团》的社会主义现实主义风格的油画也会让人产生性欲,每间教室都挂着这幅画的复制品,画上有一位金发女郎,她坐在那里一条腿搭载另一条腿上,大腿裸露出了五六厘米。那大腿和深褐色裙子之间的对比,让我发了疯,在梦里也不得安宁。”

人性让布罗茨基血肉饱满。他回忆女画家玛丽娜·巴斯玛诺瓦:简直就是文艺复兴女神的化身:在很多年里我生命的重心都是她/我曾娶她为妻/在一个花岗岩的教区/白雪借给她白色纱裙/苍松为我们证婚。

他在异乡想念父母:“在我家的后院里有两只乌鸦,几乎有渡鸟那么大。当我开车回家或离开时,首先看到的就是它们,第一只出现在母亲去世的时候,第二只是父亲去世的时候,它们总是一起出现或一起飞走……”

不仅布罗茨基,人性的微光也闪现在体制的代言人法官身上。在2016年8月的剧本朗诵时,法官还是正义凛然,一副真理在握,不可侵犯的样子。数月后的演出时,法官的形象已不再刻板,而是更为丰富和立体,剧中为她设计了两次内心动摇的场景。

当布罗茨基在台上念诗时,“母亲对基督说/’你是我的儿子还是我的上帝?/你被钉上十字架/叫我如何回得家去?’/基督这样回答:/’活着还是已经死去/其实并无区别/不论儿子还是上帝,我是你的。’”

在柔和的灯光下,女法官若有所思,陷入恍惚中:这是不是上帝在说话?上帝在借助这个小伙子,在对我说出什么?当灯光大亮时,法官又回复到本来面目,但那一恍惚,已暴露出其内心的挣扎,良知终究没有在体制下完全泯灭。

现实中,在苏联的体制下,这种叫人性的东西,数十年间,如涓涓细流,侵蚀着体制的庞大建筑,最终水滴石穿,苏联帝国不可一世的大厦轰然倒地。

生活中的布罗茨基

而极权体制之下,人性的恶之花也随处疯长。波罗茨基印象深刻的是,童年时的切列波维茨车站,一个瘸腿老人跟着火车奔跑,把手伸向车厢,紧紧抓住什么,车上一位妇人抄起茶壶,把开水浇在老人的秃顶上,布罗茨基看见了冒起来的热气。

剧中, “对领袖发自骨盆的感激”的人民控诉员,更以其歇斯底里,带有戏虐性的表演,向人们进一步阐释了人性之恶:“不遗余力践踏与自己同族的布罗茨基,来获取卑微中的一点自我价值和存在感,成为典型的依附体制的狐假虎威者。”

此人原型雅科夫·列尔涅尔,本是矿山设计院的一位业务主任,同时担任“社会侦查员”和“社会公诉人”的角色,在有关方面的授意下,很早就开始搜集布罗茨基的黑材料。为了把布罗茨基“搞臭”,他和另外两人在《列宁格勒晚报》发表署名文章《文学寄生虫》,点名批评布罗茨基:“应该停止宠爱那些文学寄生虫们了。对于布罗茨基这样的人,列宁格勒没有其容身之地。”

剧中,他有些脸谱化的表演,非跳梁小丑莫能形容,让审判显得荒诞不经,也彰显出极权社会的诡异:很多事情相当匪夷所思,现实比虚构更有创造力。演出后,也有观众称,如果人民控诉员以理智的形象出现,完全相信是在捍卫真理,那种冲突或许更为深刻与痛苦。心有戚戚,我更愿意此地出现一个满腔热血的理想主义者,以饱满的情绪,出于纯真的信仰,来控诉布罗茨基,这种悲剧的色彩会更强烈:

他们勤奋地添砖加瓦,企图在地上建立天堂,自以为为了全世界受苦的人,自以为献身人类最壮丽的事业,却不知道自己是在助纣为虐,也不知道革命会反噬自己的儿女,更不知道他们的天堂进一步通往了人间地狱。这是悲剧中的悲剧。环顾周边现实,这种人物大有人在。在对他们怀有敬意之余,也更哀其不幸。

这场戏的最后,“根据领导的指示和1961年打击寄生虫法令所固定的上线”,布罗茨基被法庭判处迁入制定地区,强制劳动五年。剧情在布罗茨基的诗歌中进一步走向荒诞时刻:

由于缺乏野兽,我闯入铁笼里充数/把刑期和番号刻在铺位和椽木上/生活在海边,在绿洲上玩纸牌。

这样的审判尽管荒诞,在现实社会中又似乎并不陌生,也许时时会上演。剧中,宣判之后,人民控诉员喜大普奔,不可一世:乌拉!万岁!所有为布罗茨基说好话的人,包括这位律师都是些骗子、寄生虫、潮虫和话、滑头,你们全是寄生虫,流氓,骗子、垃圾、鼻涕虫、蛆,不长腿的耗子。

演员甚至在台上现场发挥,指着台下的观众:你们这些戴眼镜的,戴口罩的。。。。你们这些人,都应该受审判。

这举止具有很深的象征意义。人生如戏,现实如戏,“蜘蛛不在了,蜘蛛网还在”。现实中,审判的舞台随时可以拉起,某粉们早已跃跃欲试,国家的理论与法律武库早已武装到牙齿,总有一款罪名适合你,“寄生虫”不过是其中之一。

但是,请不要忘记,世间的任何事,在人为的审判之后,还有历史的判决。正如1964年的审判寄生虫之后,还有23年后的诺贝尔文学奖给布罗茨基加冕,还有32年后他去世时,俄罗斯总统叶利钦进行盖棺式悼念:“连接俄罗斯当代诗歌与过去伟大诗人作品的纽带断裂了”;还有50年后的索契冬奥会,12位演员扮演的俄罗斯文学巨匠登上闭幕式的舞台,第10位就是约瑟夫·布罗茨基。他回来了,去国前致信勃列日涅夫的预言成为现实:

“我虽然失去了苏联国籍,但我仍是一名苏联诗人。我相信我会归来,诗人永远会归来的,不是他本人归来,就是他的作品归来”。

布罗茨基回来了,当年审判他的法庭何在?人民控诉员又何在? “尔曹身与名俱灭,不废江河万古流” ,又或者是,“众山不许一溪奔,拦得溪声日夜喧。 等到前头山脚尽,堂堂溪水出前村。”

于是,在观看《审判寄生虫》的霾夜里,我的心里又有着淋漓的快意。我愿人们生生世世,心里有诗歌,眼前无雾霾,愿比历史更久长的诗歌,以其光芒照亮无边的长夜。

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号